健康中心/綜合報導

皮膚T細胞淋巴瘤是一種罕見的惡性腫瘤,由於症狀與濕疹、乾癬類似,常常不容易被診斷,加上疾病進程緩慢,而延誤就醫時機。台大醫院內科部黃泰中醫師分享,曾有一名大學教授,確診後未積極治療控制,拖延5年後皮膚潰爛才接受治療,但為時已晚,最後不敵病魔逝世。相較之下,另一名年輕個案積極接受治療,雖對化療藥有抗性,治療成效不佳,所幸患者成功申請健保給付,透過新興藥物治療,該名患者病情控制良好,已存活超過5年都相安無事。

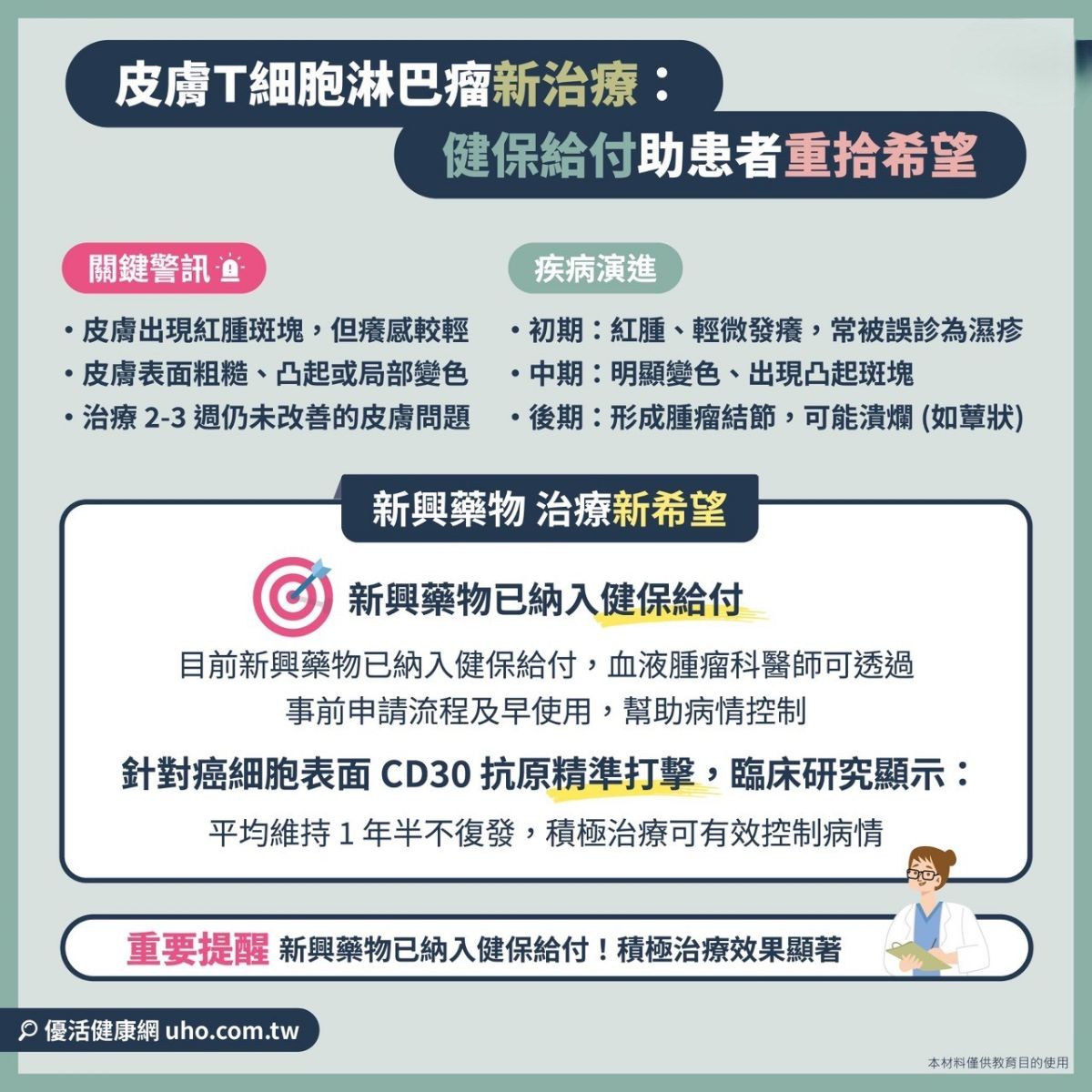

容易被當成濕疹、乾癬 致病成因尚不明

根據111年癌症登記資料統計,皮膚T細胞淋巴瘤個案共新增35例[1],不過黃泰中醫師表示,因為初期表現很像乾癬、濕疹,皮膚科醫師難以第一時間診斷,病人本身也容易忽略,可能有些隱藏在其中的個案未能被診斷出來。目前較可行的辨別方法,皮膚T細胞淋巴瘤的癢感相較濕疹、乾癬來得低,通常是發現皮膚粗糙、出現凸起或局部變色,卻絲毫不癢、甚至久久未癒,進一步就醫接受切片檢查後才確診。

導致皮膚T細胞淋巴瘤的原因,目前醫學上尚無明確證據,黃泰中醫師進一步說明,部分臨床研究顯示,發生原因可能和自體免疫疾病有關[2],例如:部分乾癬病人可能因藥物、病灶長期發炎導致特殊的基因變異、或接觸化學藥品等,而進展成皮膚T細胞淋巴瘤。

長期久病未癒 應提高警覺、心存疑慮

皮膚T細胞淋巴瘤以「蕈樣肉芽腫」的型態最為常見,黃泰中醫師表示,病灶初期以紅腫、發癢為主,接著會開始變色,進展到第二階段會出現凸起斑塊,第三階段會出現很多像腫瘤一樣的結節,有的甚至會開始破皮,形狀就像香菇,故稱為蕈樣肉芽腫(mycosis fungoides)。

由於早期病灶不易察覺,需仰賴皮膚科醫師的高度警覺,目前常規診斷方式由皮膚科醫師進行切片檢查。黃泰中醫師提醒,如果出現疑似症狀且久久未癒,應進一步懷疑是否是皮膚T細胞淋巴瘤,避免病情持續惡化,幫助及早發現、爭取更多治療時間。

治療方式多元 新興藥物帶來新希望

黃泰中醫師補充,治療方法將根據疾病分期而定,臨床上可藉由皮膚表徵進行初步判斷,但確切分期仍需仰賴切片檢查確認。黃泰中醫師解釋,治療主要可分兩階段,第一階段為局部治療,適用於病情較輕微的患者,透過非侵入性或微創方式治療,常見治療方式包括:外用藥物控制皮膚病變、口服感光劑搭配紫外線進行照光治療、局部注射類固醇減少發炎反應或口服A酸類衍生物幫助抑制異常細胞生長等,達到控制癌細胞擴散、避免疾病惡化的目的。

如果患者病情較為嚴重,或第一階段治療效果不佳,則需考慮更積極的全身性療法,如:透過調節免疫系統抑制異常細胞生長的干擾素治療,或以化學治療消除體內癌細胞,但化療本身可能會影響其他正常細胞運作,且副作用相對較為明顯。現有新興藥物治療,可針對帶有細胞表面特定抗原陽性標記的患者使用,屬於一種「針對癌細胞表面CD30抗原精準打擊」的治療方式,將化療藥物精準針對癌細胞作用,減少對正常細胞的影響與毒性,整體治療成效顯著,臨床研究顯示,平均可維持1年半左右不復發[3]。

新興藥物治療納健保給付 積極治療與疾病正面對決

目前新興藥物已納入健保給付,血液腫瘤科醫師可透過事前申請流程及早使用,幫助病情控制。雖然現行健保給付條件較為嚴格,但仍鼓勵患者與家屬積極與醫師討論治療選項,爭取合適的治療機會,以幫助病情控制。

黃泰中醫師提醒,如果有皮膚相關問題、超過2-3週治療都沒有改善,建議主動尋求皮膚科醫師進一步檢查,避免延誤診斷與治療時機。面對疾病時,不要害怕或逃避,在積極治療的情況下,可望達到穩定控制的目標,重拾日常生活。

Uho優活健康網https://www.uho.com.tw/article-66193.html?p=adminpeview